Radiologie einfach erklärt - Was ist ein CT?

Die Computertomografie (CT) ist eines der wichtigsten Verfahren in der modernen Radiologie. Sie ermöglicht präzise Einblicke in den Körper und hilft Ärztinnen und Ärzten, Erkrankungen und Verletzungen schnell und zuverlässig zu diagnostizieren. Doch was genau passiert bei einer CT-Untersuchung? Wie unterscheidet sie sich von einer MRT? Und worauf sollte man vor dem Termin achten? In diesem Beitrag erklären wir verständlich, wie ein CT funktioniert, welche Erkrankungen es erkennen kann und für wen diese Untersuchung sinnvoll ist.

Das Wichtigste im Überblick

Computertomografie (CT): Ein bildgebendes Verfahren, das mit Röntgenstrahlen detaillierte Schnittbilder des Körpers erstellt, häufig zur Diagnose von Knochenbrüchen, inneren Verletzungen und Tumoren eingesetzt.

Unterschied zu MRT: CT nutzt Röntgenstrahlen und ist besonders für Knochen und Notfallsituationen geeignet, während MRT-Magnetfelder verwendet und Weichteile besser darstellt.

Vorbereitung & Risiken: Vor der CT sollte man nüchtern bleiben, auf Koffein und Nikotin verzichten; mögliche Nebenwirkungen entstehen meist durch Kontrastmittel (z. B. allergische Reaktionen oder Nierenbelastung).

Einsatzbereiche & Einschränkungen: Besonders sinnvoll für schnelle Diagnosen bei Verletzungen und Notfällen; nicht empfohlen für Schwangere und Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen.

Inhaltsverzeichnis:

1. Was ist ein CT?

2. Was ist der Unterschied zwischen MRT und CT?

3. Was sollte man vor einem CT nicht machen?

4. Welche Nebenwirkungen kann es geben?

5. Für wen kommt eine CT-Untersuchung in Frage?

Was ist ein CT?

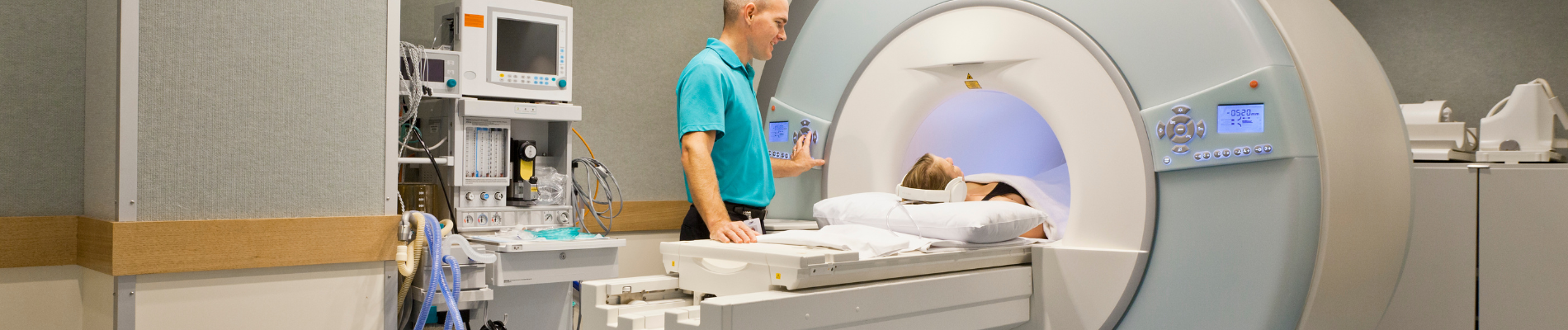

Die Computertomografie (CT) ist ein modernes bildgebendes Verfahren, das mithilfe von Röntgenstrahlen detaillierte Schnittbilder des Körpers erstellt. Während der Untersuchung bewegt sich der Patient durch einen ringförmigen Scanner, in dem eine rotierende Röntgenröhre aus verschiedenen Winkeln Aufnahmen der gewünschten Körperregion anfertigt. Ein Computer setzt diese Bilder anschließend zu hochauflösenden 3D-Darstellungen zusammen, die eine präzise Beurteilung von Organen, Geweben und krankhaften Veränderungen ermöglichen. Im Vergleich zu herkömmlichen Röntgenaufnahmen bietet die CT eine deutlich höhere Detailgenauigkeit, sodass auch kleine Veränderungen frühzeitig erkannt werden können.

Die CT wird in vielen medizinischen Bereichen eingesetzt, insbesondere zur Diagnose von Knochenbrüchen, inneren Verletzungen, Tumoren, Durchblutungsstörungen oder Entzündungen. Sie ist besonders wertvoll in der Notfallmedizin, da sie schnelle und verlässliche Ergebnisse liefert, beispielsweise bei Verdacht auf Schlaganfall oder innere Blutungen. In einigen Fällen wird ein Kontrastmittel verwendet, um bestimmte Strukturen wie Blutgefäße oder Weichteile besser sichtbar zu machen. Obwohl die CT Röntgenstrahlen nutzt, wird die Strahlenbelastung möglichst gering gehalten, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Bei bestimmten Patientengruppen, wie Schwangeren oder Kindern, wird jedoch sorgfältig abgewogen, ob alternative Verfahren wie die Magnetresonanztomographie (MRT) die bessere Wahl sind. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, ist es wichtig, während der Untersuchung ruhig zu liegen – falls nötig, kann ein Beruhigungsmittel oder eine Narkose eingesetzt werden.

Was ist der Unterschied zwischen MRT und CT?

Die Computertomografie (CT) und die Magnetresonanztomographie (MRT) sind beide bildgebende Verfahren, unterscheiden sich jedoch in ihrer Funktionsweise und Anwendung.

Technologie und Funktionsweise:

CT: Verwendet Röntgenstrahlen, die den Körper aus verschiedenen Winkeln durchdringen. Ein Computer verarbeitet diese Informationen zu detaillierten Querschnittsbildern

MRT: Nutzt starke Magnetfelder und Radiowellen, um Bilder zu erzeugen. Diese Methode kommt ohne ionisierende Strahlung aus.

INFO

Ionisierende Strahlung: Ionisierende Strahlung ist eine hochenergetische Strahlung (z. B. Röntgen-, Gamma- oder Teilchenstrahlung), die Elektronen aus Atomen oder Molekülen entfernen kann, wodurch geladene Ionen entstehen. Sie kann Materie verändern und biologische Schäden verursachen.

Darstellung von Gewebearten:

CT: Eignet sich besonders gut zur Darstellung von Knochenstrukturen, Lungen und zur Erkennung von Blutungen.

MRT: Bietet eine hervorragende Darstellung von Weichteilen wie Gehirn, Muskeln und Gelenken.

Anwendungsgebiete:

CT: Wird häufig in Notfallsituationen eingesetzt, beispielsweise bei Verdacht auf Schlaganfälle oder Verletzungen, da die Untersuchung schnell durchgeführt werden kann.

MRT: Wird bevorzugt bei detaillierten Untersuchungen von Weichteilen, neurologischen Erkrankungen und bestimmten Tumorarten eingesetzt.

Untersuchungsdauer:

CT: Dauert in der Regel nur wenige Minuten.

MRT: Kann je nach Untersuchungsregion 15 bis 60 Minuten oder länger dauern.

Verträglichkeit und Kontraindikationen:

CT: Aufgrund der Verwendung von Röntgenstrahlen sollte die Strahlenbelastung berücksichtigt werden.

MRT: Patienten mit metallischen Implantaten oder Herzschrittmachern können oft nicht untersucht werden, da das Magnetfeld diese Geräte beeinflussen kann.

Die Wahl zwischen CT und MRT hängt von der spezifischen Fragestellung, dem zu untersuchenden Körperbereich und den individuellen Gegebenheiten des Patienten ab.

Was sollte man vor einem CT nicht machen?

Vor einer Computertomografie (CT) sollte man je nach Untersuchung und Kontrastmittelgabe 4–6 Stunden vorher nichts essen und nur Wasser trinken. Koffeinhaltige Getränke und Nikotin sollten vermieden werden, da sie die Blutgefäße beeinflussen können. Körperliche Anstrengung unmittelbar vor der Untersuchung kann ebenfalls die Bildqualität beeinträchtigen. Metallische Gegenstände wie Schmuck oder Piercings müssen abgelegt werden, da sie Artefakte im Bild verursachen können. Zudem ist es wichtig, den Arzt über Allergien gegen Kontrastmittel oder die Einnahme bestimmter Medikamente wie Metformin (bei Diabetes) oder Blutverdünner zu informieren, da diese möglicherweise angepasst werden müssen.

Welche Nebenwirkungen kann es geben?

Bei der Computertomografie (CT) selbst gibt es keine direkten Nebenwirkungen, die durch die Untersuchung verursacht werden. Nebenwirkungen treten in der Regel nur durch die Verwendung von Kontrastmitteln auf, die in einigen Fällen zur Verbesserung der Bildqualität eingesetzt werden. Zu den möglichen Nebenwirkungen von Kontrastmitteln gehören:

- Übelkeit

- Kopfschmerzen

- Juckreiz

- Schwitzen

- Schilddrüsenüberfunktion

- Eingeschränkte Nierenfunktion

Darüber hinaus kann eine CT-Untersuchung mit einer Strahlenbelastung verbunden sein. Die Höhe der Strahlendosis variiert je nach Dauer der Untersuchung, Anzahl und Dicke der Schichtaufnahmen sowie der Körperregion und dem untersuchten Gewebe. Bei wiederholten Untersuchungen oder sehr hoch dosierten CTs kann das Risiko von strahlenbedingten Schäden langfristig ansteigen.

Für wen kommt eine CT-Untersuchung in Frage?

Eine Computertomografie (CT) wird eingesetzt, um Krankheiten und Verletzungen zu diagnostizieren oder den Verlauf von Erkrankungen zu überwachen. Abhängig vom betroffenen Bereich kann entweder der gesamte Körper oder nur eine spezifische Körperregion (wie Lunge, Kopf, Herz, Bauch) untersucht werden. Zu den häufigsten Anwendungsgebieten gehören:

- Komplexe Knochenbrüche

- Organverletzungen

- Akute Blutungen

- Akute oder chronische Erkrankungen von Organen im Brust- oder Bauchraum

Auch in der Krebsdiagnostik und zur Verlaufskontrolle von Tumorerkrankungen ist die CT von großer Bedeutung. Besonders in Notfällen, in denen schnelle Ergebnisse erforderlich sind, erweist sich die CT als äußerst hilfreich. Ein Beispiel ist die Untersuchung des Kopfes nach einem Unfall oder bei Verdacht auf einen Schlaganfall, bei der rasch das Ausmaß der Schädigungen sichtbar gemacht werden kann.

Grundsätzlich kann jeder Patient mittels CT untersucht werden, es gibt jedoch Ausnahmen. Aufgrund der Strahlenbelastung sollten Schwangere nur in Ausnahmefällen eine CT-Untersuchung durchführen lassen, wenn keine Alternative zur Bildgebung zur Verfügung steht. Wenn ein Kontrastmittel erforderlich ist, können Einschränkungen bestehen, etwa bei Unverträglichkeiten oder bei bestehenden Schilddrüsen- oder Nierenerkrankungen.

Die CT ist besonders wertvoll, wenn es auf eine schnelle Diagnosestellung ankommt, etwa bei schweren Kopfverletzungen, Schlaganfällen oder schwer verletzten Unfallopfern. Dank verbesserter Technologien ist die Strahlendosis, die bei der Untersuchung verwendet wird, heutzutage deutlich gesenkt.